Cuba. Algunas respuestas a la ignorancia mostrada, en el marco del Coloquio Patria, por el supuesto Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez a cuatro periodistas españoles. La verdad sobre Cuba antes de 1959 cifras y estadísticas

Nota del Bloguista del blog Baracutey Cubano

Habla un hpmbre bien de izquierdas

La Historia de Cuba que te ocultaron y otros temas

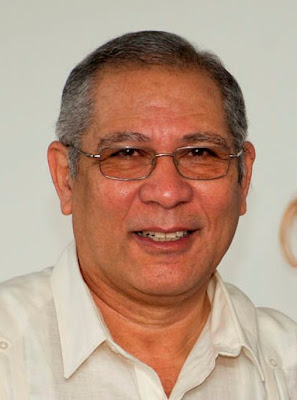

Presidencia Cuba

8 de abril, 2025

Apr 8, 2025

En el marco del Coloquio Patria los periodistas españoles Pascual Serrano, Javier Cousso, José Manzaneda y Carlos Penalva entrevistaron al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Las preguntas giraron en torno a temas como la situación económica de Cuba, los efectos del bloqueo y de la inclusión de la Isla en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, la emigración, los apagones, la guerra mediática, las relaciones con China, Rusia y la Unión Europea, entre otros asuntos de mucha actualidad.

Entrevista al Presidente Díaz-Canel

**************

Algunas respuestas a la ignorancia mostrada, en el marco del Coloquio Patria, por el supuesto Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez a cuatro periodistas españoles.

Por Pedro Pablo Arencibia

18 de abril , 2025

El libro La verdadera República de Cuba, escrito por el Dr. Andrés Cao Mendiguren, es uno de los mejores libros sobre la república cubana (1902-1958) que se ha escrito, no excluyo la monumental obra en 10 tomos titulada Historia de la Nación Cubana, aunque esta última obra incluye el período colonial y llega hasta el año 1952. Mi anterior afirmación es porque en el mencionado libro de Cao Mendiguren aparecen de manera explícita la gran mayoría de lss leyes y hechos relevantes de cada uno de los gobiernos de la República de Cuba, En una de sus páginas se leen estas sabias palabras que de alguna manera son el resumen de la obra de los gobiernos de esa joven República que sólo duró 57 años.

¨Cabe decir que aquellos pensamientos de 1913 expresaban una realidad porque esa nación se alcanzó muy pronto en décadas posteriores, aunque en 1959 fue demolida por los que usurparon el poder, y ha sido vilipendeada por una oleada de intelectuales comprometidos o mediocres. El testimonio de ello es que Cuba ocupaba las primeras posiciones en todos los renglones de los anuarios de las Naciones Unidas para la América Latina. Y hay que reconocer que estos logros tan destacados no se hubieran podido conseguir si nuestros gobernantes, y a pesar de sus errores, no hubieran tenido interés y acierto para resolver los problemas de la sociedad cubana, si nuestros legisladores no nos hubieran dado una legislación avanzada y moderna, o si el pueblo cubano no hubiera estudiado y trabajado para superarse. El pueblo cubano era exigente y siempre aspiraba a lo mejor, pero tenemos que acusarnos de un pecado, y es que cuando no lo lográbamos plenamente, en vez de analizar los fallos y aplaudir lo logrado, prodigábamos una crítica irresponsable.¨ (Cao, 2008, p. 87)

En 1950 la Misión Truslow, comisión internacional solicitada al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por el gobierno presidido por el Dr. Carlos Prío Socarrás para que hiciera un diagnóstico de la economía cubana y recomendara medidas para dinamizarla, planteó, entre otras cosas, que Cuba debía diversificar su economía teniendo al azúcar como punto de partida y que Cuba poseía los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para ello salvo el combustible. El informe completo en pdf tiene 1100 páginas y 50.7 Mb puede leerse en idioma Inglés (en el único idioma en que se escribió aunque un resumen de dicho informe se encuentra en idioma español) haciendo click AQUI. El gobernante Fulgencio Batista fue el que mediante Joaquín Martínez Sáenz, como Presidente del Banco Nacional y el catalán Julián Alienes Urosa, como Jefe del Departamento de Investigaciones económicas de dicha institución, , implementó muchas de las sugerencias y recomendaciones presentadas en el informe. la cual estuvo conformada por 17 especialistas, los cuales cobraron una significativa cantidad de dinero por su trabajo.

La Misión Truslow alertó que la prosperidad bélica (II Guerra Mundial y Guerra de Corea) había propiciado nuevos niveles de vida para muchas personas y que el actual crecimiento económico no satisfacía las necesidades de su creciente población y que si la economía era incapaz de sostener ese nivel en tiempos menos prósperos, sobrevendría una gran tirantez política (Zuaznábar, 19 y 20). Como elemento conclusivo planteó:

Es decir:

¨Si los líderes se han descuidado en prever esta posibilidad, la opinión pública los inculpará. Y si ello ocurriera, el control podría pasar a manos subversivas y engañosas, como ha ocurrido en otros países donde los líderes no se han dado cuenta de las corrientes de estos tiempos. ¨ (Zuaznábar, 20)

Hasta el economista marxista mexicano Juan Francisco Noyola Vázquez al llegar a Cuba (a principios del supuesto triunfo revolucionario) a trabajar y dar conferencias en el Banco Nacional de Cuba expresó unas palabras que permite ubicar desde un punto de vista relativo las diferencias de la distribución de los ingresos en Cuba respecto a América Latina:

«… porque las diferencias de ingresos que aún siendo tan marcadas todavía en Cuba, son mucho menores de lo que eran en México antes de la Revolución y todavía hoy. Los contrastes entre miseria y riqueza son mucho menos marcados aquí; de hecho, yo diría que Cuba es uno de los países, con excepción tal vez de Costa Rica y de Uruguay, donde está menos mal distribuido el ingreso en América Latina. No digo mejor distribuido, porque dista mucho de estar bien distribuido, pero digamos menos mal distribuido ». (Noyola, 1978, p. 48)

«… porque las diferencias de ingresos que aún siendo tan marcadas todavía en Cuba, son mucho menores de lo que eran en México antes de la Revolución y todavía hoy. Los contrastes entre miseria y riqueza son mucho menos marcados aquí; de hecho, yo diría que Cuba es uno de los países, con excepción tal vez de Costa Rica y de Uruguay, donde está menos mal distribuido el ingreso en América Latina. No digo mejor distribuido, porque dista mucho de estar bien distribuido, pero digamos menos mal distribuido ». (Noyola, 1978, p. 48)

(Juan Francisco Noyola Vázquez)

Veamos lo anterior con más detalles en el siguiente fragmento de una página de mi libro La Historia de Cuba que te ocultaron y otros temas.

Si tenemos en cuenta que esos dólares de aquella época eran equivalentes al peso cubano sería bueno conocer la cantidad de dólares que esos dólares de 1958 cuantos dólares serían hoy (aproximadamente habría que multiplicarlos por 10 ) y estoy totalmente seguro que una gran mayoría del pueblo cubano de hoy quisieran tener el ingreso que tenían esos cubanos de los barrios de indigentes de 1958. En el mercado informal el dólar estadounidense está hoy a 350 pesos cubanos ( CUP ) y no sería muy raro que algunos cubanos se contentarían con tener mensualmente 30 ó 55 dólares de los de hoy.

Para calcular la inflación del dolar de manera más aproximada ir a:

Calculadora de inflación del dólar

https://www.dineroeneltiempo.com/inflacion/dolar

Yo hice el trabajo y los resultados fueron:

30 dólares de Estados Unidos en 1958 fueron en el año 2024 326.10 dólares

55 dólares de Estados Unidos en 1958 fueron en el año 2024 597.85 dólares

**************

II) Sobre la recuperación económica de Cuba durante la República en el período 1902 a 1958

Después de poco más de una década de finalizada la segunda guerra de independencia cubana, comenzada el 24 de febrero de 1895 y finalizada en agosto de 1898 como Guerra Hispano Cubana Norteamericana, ya Cuba estaba reconstruida y ocupando un lugar muy relevante entre las economías del continente americano; recordemos que Cuba comenzó, esencialmente, como república libre e independiente el 20 de mayo en 1902. Pero poco después de finalizada la guerra en 1898 ya se veía el comienzo de esa recuperación.

Don Fernando Ortiz, llamado ¨el tercer descubridor de Cuba¨, escribió en 1913 el artículo Cuba y sus hermanas donde mostraba comparativamente la posición privilegiada que ya en ese año tenía Cuba económicamente en comparación con el resto de las repúblicas latinoamericanas. Esta posición privilegiada se alcanzó después de una devastadora guerra de independencia en la que hubo, pese al pequeño tamaño de Cuba, más del doble de tropas de la Metrópoli que las que hubo en toda Sur América en el siglo XIX en las diferentes guerras de independencia. La guerra terminó en agosto de 1898 y Cuba se convirtió en una república libre e independiente en 1902. Veamos Algunas capturas de pantalla; en algunas de ellas uno de mis hijos, cuando era pequeño, hizo ¨su aporte¨ :-)

(Para ver mejor las páginas haga click encima de ellas y después le aparecerá un signo + para aumentarle aún más el tamaño a la página)

Un testigo de aquellos tiempos de recuperación, el Coronel del Ejército Libertador, político y empresario Orestes Ferrara, escribió lo siguiente:

(Orestes Ferrara Marino )

¨La vida económica y social crecía como las hojas de los árboles en primavera, casi a la vista del hombre. A medida que se iba restableciendo el orden, normalizando las instituciones, instaurando los servicios públicos,… el ganado se iba aumentando gradualmente en los vastos potreros… Las siembras salían de sus escondrijos… Los antiguos señores, casi feudales, que habían abandonado la Cuba agrícola para refugiarse en Tampa, Nueva York o París (los emigrados buscan siempre las ciudades más bellas para pasar sus horas de dolor), volvían a sus dominios ancestrales. Así los Terry, descendientes de Don Tomás Terry, que fue considerado por algún tiempo, con razón o sin ella, «el hombre más rico del mundo» se instalaban otra vez en el Ingenio Caracas… Los Estévez y los Abreu reocuparon sus posesiones en Santa Clara… Los Oña… en la zona de Sagua. Y por dondequiera se encontraban los Berenguer, los Albarrán u otros retoños de robustos árboles de la familia cubana…¨

En el libro These Eventful Years publicado en 1924 por la casa editora de la Enciclopedia Británica aparece un artículo firmado por el entonces reputado economista norteamericano M.O.P. Austin, en el que éste afirma que Cuba, en cuanto a riqueza comparada con las principales y más prósperas naciones del mundo, ocupaba el segundo lugar (Estos Últimos Años, 1928, Tomo I, p. 410). Cuba en 1921 había sido el primer país que restauró su Hacienda después de la Primera Guerra Mundial y que pagó su deuda de guerra a los Estados Unidos.

En el período comprendido entre la instauración de la República en 1902 y el año 1958, solamente en tres ocasiones el saldo anual de la Balanza Comercial (diferencia entre el monto de las exportaciones y las importaciones) fue negativo: 1907 con un déficit solamente de 0.3 millones de pesos; 1921 con un déficit de 74.6 millones de pesos y el año 1958 con un déficit de 43.6 millones de pesos (Anuario Estadístico de Cuba 1988, p. 410). En contra de este importante rasgo positivo de la economía cubana se plantea por algunos supuestos analistas oficialistas del actual régimen, que en esos saldos no se incluyen los fletes que el país tenía que pagar para la transportación de sus mercancías y que de tenerse en cuenta esos fletes, todos los saldos anuales serían negativos pues Cuba, según ellos, carecía de una marina mercante propia (Zuaznábar, 1989, pp. 69-90). No tienen en cuenta que es usual que los países en su balanza comercial no muestren explícitamente los costes del transporte de la mercancía importada o exportada y que hay diferentes términos o modalidades, llamadas obligaciones contractuales entre el comprador y el vendedor, que rigen las diferentes maneras de compra, venta, transportación y entrega de mercancías como son, por ejemplos: FOB, CIF, EXW, FCA, FAS, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU DDP, las cuales están descritas en TBCCI.

Pero no olvidemos para analizar lo ocurrido con el año 1958, que en Cuba existía cierto grado de destrucción e inestabilidad originadas por las acciones de ciertas organizaciones revolucionarias terroristas que incendiaban cañaverales y saboteaban fábricas y comercios si los dueños no pagaban los llamados ¨impuestos de guerra ¨ o no compraban los bonos del Movimiento 26 de Julio . Pastorita Nuñez, fallecida hace ya unos años, era la encargada a nivel nacional de recaudar esos fondos millonarios por dicho movimiento. Otro factor que influyó negativamente en la economía cubana de finales de los años 50s fue el significativo recorte de la cuota axucarera de Cuba durante el gobierno de Fulgencio Batista como consecuencia del desarrollo de la industrializacion y la diversificación de la economía cubana que afectaba a intereses de emoresarios norteamericanos, aunque detrás de ese recorte y del embargo de armas a Batista estaban intereses políticos de comunistas, que trabajaban en el Cuarto Piso del Departamento de Estado, para así favorecer a Fidel Castro, que (según expresó el propio Fidel Castro en una de sus últimos apariciones públicas antes de morir) desde joven ya era un jovrm radical de izquierda. El brutal recorte de la cuota azucarera de Cuba en el mercado norteamericano: reducir del 96% hasta el 29% la participación del azúcar producido en Cuba en el mercado azucarero norteamericano dieron a Cuba pérdidas de 240 millones de dólares según las páginas 14 y 15 del libro En el último año de aquella república (libro de la autoría de Ramiro J. Abreu con el prólogo de Carlos Rafael Rodríguez, entonces miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba) y al dejar de exportar a Estados Unidos 1 156 902 toneladas métricas de azúcar según se lee en la página 52 del libro La Economía Cubana en los años 50, del entonces economista oficialista Ismael Zuaznábar. La verdad es difícil de ocultar en economia salvo que se falseen descaradamento los datos, lo cual no sucedía en la República de Cuba anterior a la llegada del Castrismo en enero de 1959 por existir en Cuba una oposición política a los gobiernos de turno, libertad de prensa, libertad de imprenta, un Estado de Derecho, etc. Dos fuentes, con perspectivas diferentes, para profundizar en la economía cubana de los años 50s recomiendo el libro : La aventura cubana (Artes Gráficas Edic. SA. Madrid, 1977) del economista boliviano Julio Alvarado que trabajó en Cuba en el Banco Nacional.

Hago notar de que la relevancia de esos datos económicos de Cuba es mucho mayor cuando se promedian esos datos con respecto a las poblaciones de los diferentes países (o sea, cuando se calculan per cápita) y se comparan con los de los demás países. Hasta el propio Fidel Castro expresó en más de uno de sus discursos, que con el triunfo de la Revolución Cubana era la primera vez que triunfaba una Revolución en un país donde no había una crisis económica. En general, la economía cubana en la década de los años 50s del pasado siglo estaba entre las cuatro primeras economías de Iberoamérica

En los análisis serios de la economía cubana de la década de los cincuenta que se publican frecuentemente en el país se muestra el desarrollo de los componentes agrícola e industrial (azucarera y no azucarera) que tenía el país y el crecimiento y decrecimiento respectivo de la industria no azucarera y la industria azucarera en ese período, pero se puede decir más que eso: Cuba en esos años estaba en tránsito para ser una economía caracterizada por los servicios y el comercio (en particular el desarrollo del turismo nacional e internacional) como algunos países desarrollados; el 75% de la actual economía de los Estados Unidos corresponde a los servicios. Esta perspectiva de la economía cubana de esos últimos años de la República, nos permitiría comprender algunas características y parámetros que la misma presentó y que mirados con esta perspectiva han sido objetos de incomprendidas críticas.

En el período de 1950 a 1958 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un discreto crecimiento del 1.4%desempleo general alcanzó en 1958 el 12.5% de la población laboral (Zuaznábar, 1989, p. 7). A partir de la década dl 40 el movimiento obrero cubano había logrado impedir el despido de los trabajadores pero este logro no se cumplía en el campo (Abreu, 1984, p. 25). Cuba tenía una de las legislaciones más avanzadas de la época. No fueron tiempos de bonanza económica pero tampoco de crisis (Abreu, 1984, p. 75) pese al alto desempleo que se presentó en una economía en tránsito hacia el comercio y servicio donde la necesaria reorientación laboral y profesional se hacía evidente. En Cuba la pequeña burguesía era numerosa (Abreu, 1984, p. 145); es más: en Cuba existía una de las clases media porcentualmente más alta, en relación con el número de habitantes del país de toda América Latina. Un efecto de lo anterior es que en La Habana y en la década de los cincuenta se construyeron alrededor de 50 nuevas urbanizaciones (la cifra fue dada por el destacado arquitecto Mario Coyula en un video sobre La Habana exhibido en la TV nacional a finales de los años noventa). A continuación ofrezco tablas detalladas de las construcciones en la Gran Habana en esos años cincuenta. Estas tablas fueron extraídas del artículo El fantástico crecimiento de la propiedad urbana en la Gran Habana, de Armando Maribona, aparecido en esa edición especial del Diario de la Marina por su 125 aniversario en 1957.

En 1958 aproximadamente entre el 82% y el 85% de la riqueza nacional estaba en manos cubanas, según se infiere del Anuario Azucarero (página 11) y de la tabla de la página 24 del libro "En el último año de aquella República" de Ramiro J. Abreu. En la rama azucarera los cubanos eran los dueños de aproximadamente el 60% de la producción de azúcar; el casi 40% que estaba en manos norteamericanas podemos verlo desde diferentes perspectivas; una de ellas, raramente abordada, era la de ser un fuerte baluarte en el mercado consumidor norteamericano a favor de toda el azúcar producida en Cuba, pues garantizaba unos poderosos aliados: los intereses de los productores norteamericanos de Cuba. El ingreso nacional per cápita de los cubanos era el tercero de Iberoamérica.

Esta capacidad de recuperación de Cuba probablemente preocupan mucho a gobiernos de otros países del continente americano que verían afectadas las economías de sus países si Cuba se libera y en ella se instala la democracia con un sistema de economía de mercado y un sistema de gobierno que vele por el bien y la prosperidad de todos sus ciudadanos. Quizás esa preocupación explique la ¨indiferencia¨ que en muchos países hermanos ha existido con respecto a la tragedia cubana y la complicidad que han tenido muchos de sus gobiernos con la dictadura totalitaria de los hermanos Fidel y Raúl Castro.

En Miami ese milagro cubano volvió a repetirse a partir de 1959 con la llegada de exilados cubanos al sur de la Florida.

************

III) La Medicina, los médicos y la Salud Pública en la República de Cuba antes de 1959

Durante el período de ocupación norteamericana de 1899-1902 se llevaron a cabo fuertes acciones a favor de la salubridad e higienización del país, y en particular, en la lucha contra la Fiebre Amarilla, la cual asolaba al país. Esa indiscutible labor humanitaria ha sido cuestionada en ocasiones arguyendo que fue motivada por el interés del gobierno norteamericano por la salud de sus tropas en el país y de las ciudades y puertos norteamericanos cercanos a Cuba. En 1899 se fundó la primera Escuela de Enfermeras en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes; en el 1900 se enriqueció el Plan de Estudios de Medicina y se fundó la Escuela de Cirugía Dental (Álvarez, 2001, p. 2). La esperanza de vida a inicios del pasado siglo XX era aproximadamente de 33 años (Atlas Demográfico de Cuba, 1979, p. 57).

En general la ocupación norteamericana y las relaciones con los Estados Unidos de América en ese período fueron beneficiosa para Cuba; veamos que dijo Manuel Sanguily:

Manuel Sanguily como Ministro de Estado (responsabilidad que corresponde a la de Canciller o Ministro de Relaciones Exteriores en nuestros días) del gobierno de José Miguel Gómez, en su discurso en el teatro Polyteama, a poco más de una década de la imposición de la Enmienda Platt, expresó:

"Mantendrá el Gobierno las relaciones más cordiales en el orden diplomático y de los negocios, con las naciones amigas entre nosotros dignamente representadas, y sobre todo cultivará los grandes y vitales intereses que en franca y afectuosa correspondencia nos ligan a los Estados Unidos, no ya solo en consideración a las ventajas que deriva de ellos nuestra economía, sino por los incomparables servicios que el pueblo y el Gobierno americanos han prestado a la causa de la justicia, de la civilización y de nuestra nacional soberanía.

Y no os sorprenda esta sincera manifestación de quien siempre ha vivido inquieto y receloso en el temor de los grandes y los fuertes. Dos veces -una, por la ceguedad de nuestra vieja y orgullosa Metrópoli; otra por la ceguedad de enconos fratricidas-, vinieron aquí los americanos traídos por su fortuna o llamados por nuestras discordias, y siempre se retiraron de nuestro territorio, haciéndonos el doble beneficio de construir dos veces la república, y dejándonos en el corazón atribulado, desengaños y escarmientos; más en ambas ocasiones, motivos superiores de admiración y de gratitud por esa magnánima conducta que jamás en la historia habían observado los pueblos fuertes y triunfantes con los débiles, conturbados y decaídos" (Ibarra, 312)

He escogido esas palabras de Manuel Sanguily en el teatro Polyteama, y no las de otro cualquier patriota o ciudadano, por la posición vertical que siempre mantuvo Sanguily en su quehacer político:

Al instaurarse la República en 1902, la labor de higienización continuó:

«Los salubristas cubanos, bajo la dirección de Finlay (1902-1908), logran disminuir la mortalidad por tétanos infantil a partir de 1903; erradicar la fiebre amarilla definitivamente en 1908; establecer de manera permanente la vacunación contra la viruela; y elaborar una avanzada legislación en materia sanitaria. Más tarde, al discutirse una nueva ley sobre la estructura del poder ejecutivo en la Comisión Consultiva, se aprobó una Secretaría de Sanidad y Beneficencia, que unía a los departamentos nacionales de Sanidad y Beneficencia, y que entró en funciones el 28 de enero de 1909. Este fue el primer Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba, y del mundo». (Álvarez, 2001, p. 2)

En las dos primeras décadas la labor con respecto a la salud pública fue tal que:

«El país es uno de los más sanos del mundo, como lo demuestran, los datos del último censo, que consignan la proporción de 14,2 de fallecimientos por cada 1 000 habitantes y los publicados por la Cámara de Comercio Americana de la Habana, en su folleto de fines de 1924, que consigna sólo el 12, 54». (Estos últimos años Tomo I, 1928, p. 410)

En 1931 la esperanza de vida de los habitantes de Cuba era de aproximadamente 42 años (Atlas Demográfico de Cuba, 1979, p. 57)

En 1958 había aproximadamente 97 unidades hospitalarias, de ellas, 47 prestaban servicios en zonas rurales (Abreu, 1984, p. 40), y 52 casas de socorro municipales además de alguna que otra instalación a cargo del estado y 242 clínicas mutualistas, de ellas 96 en la capital (Anuario Estadístico 1988, pp. 565-566) y (Álvarez, 2001, p. 2). Las clínicas mutualistas, uno de los representantes de la salud rentada (la otra representante eran las consultas particulares o privadas), eran instituciones que por una módica mensualidad se tenía derecho a consulta, ingreso y cirugía así como a medicamentos; las había de poco más de 2 pesos mensuales, que eran la mayoría, hasta algunas de 10 pesos. En los años cincuenta, aproximadamente millón y medio de personas estaban asociados a las clínicas mutualistas:

Cuba tenía en 1958 aproximadamente 6 000 doctores en Medicina y la tasa de médicos por habitantes era mejor que las de EE.UU. y de la inmensa matoría de los países de América Latina.

En mi libro La Historia de Cuba que te ocultaron y otros temas se lee:

La Salud en la República, al igual que la Educación, Sistema Judicial, Seguridad Social, Sistema Tributario, Sistema Electoral (salvo en las elecciones de 1901), Sindicalismo, etc., tuvieron siempre su identidad propia, diferenciándose mucho de sus homólogos norteamericanos, lo cual avala la identidad propia que tuvo la República cubana nacida en 1902. Es mi criterio personal que el antiguo Sistema de Salud cubano tenía algunas características muy superiores al Sistema de Salud norteamericano.

En 1958 la tasa bruta de mortalidad de la población era del 6,4 por cada mil habitantes (Zuaznábar, 1989, p. 1) pese a la situación política y de confrontación armada que existía en el país; en 1953 había sido de 6,3 por cada mil habitantes. Esa tasa ubicaba a Cuba entre los países de menor tasa de América Latina y con índices que solamente alcanzaron muchas de sus repúblicas hermanas iberoamericanas veinte años después (Anuario Estadístico de 1988, p. 629). La esperanza de vida al nacer era de 58.8 años y la mortalidad infantil en menores de un año era de 32,5 por cada mil nacidos vivos, la cual desde principios de siglo seguía una tendencia decreciente (Zuaznábar, 1989, p. 1) pese al existente rechazo social al recurso del aborto, rechazo que existía hasta en casos en que se presentaran malformaciones fetales en el embarazo, y la no invención todavía en el mundo de algunas pruebas de análisis de laboratorio clínico o algunos instrumentos de la electromedicina (como es, por ejemplo, el equipo de ultrasonido) los cuales permiten detectar tempranamente problemas serios en el embarazo.

La esperanza de vida de 58.8 años era superior en esa época a la de muchos países de América Latina y el Caribe, y mayor que las que alcanzaron veinte años después todos los países de África, salvo Argelia y Túnez (Anuario Estadístico 1988, p. 627). La cifra de mortalidad infantil cubana de 32,5 correspondiente a 1958 era todavía en la primera mitad de los años ochenta mejor que la de muchos países de Latinoamérica en esos años: Paraguay (45,0), Ecuador (69,5), Brasil (70,6), Méjico (53), Colombia (50), Bolivia (124,4), Honduras (82), Perú (98,6), Argentina (35,3), El Salvador (35,1) y Guyana (36,2) (Anuario Estadístico de 1988, p. 629). América Latina en su conjunto presentó aún en el año 2001 la cifra de 32 (Granma, 2002, p. 5). Cuba en estos dos últimos parámetros tenía índices pertenecientes al Primer Mundo de esos años según los datos de la UNICEF que aparecen en la tabla de la página 16 del Material de Estudio Nro. 3 del Ministerio de Educación; los valores de Cuba en 1958 en estos dos parámetros con respecto de los Países en Desarrollo y Países menos Desarrollados fueron similares o mejores que los que ellos presentaron en 1992:

En China y Vietnam la mortalidad infantil en 1996 era respectivamente de 34 y 40 por mil nacidos vivos (Robaina, 1996, p. 35).

La población cubana en 1958 era de aproximadamente 6 763 736 habitantes y había en el país 6 286 médicos (sin incluir estomatólogos) y un total de 32 501 camas y de ellas 28 536 de asistencia médica (Anuario Estadístico de 1988, pp. 564-569). Del total de camas de servicio hospitalario 10 643 pertenecían al servicio estatal, servicio en el cual laboraban 1 125 médicos (Zuaznábar, 1989, p. 5). El 51% de las camas de los hospitales estaban situadas en la capital del país (Abreu, 1984, p. 40). Los números de habitantes por cama (237) y de habitantes por médico (1076) en 1958 eran mejores que los de la mayoría de los países latinoamericanos en esa época y más aún, que los que tuvieron esos países aproximadamente 20 años después como se puede comprobar observando la página 675 del Anuario Estadístico de 1988. Observando las cifras de aproximadamente el año 1980 diré, que solamente Puerto Rico (789), Argentina (521), Uruguay (533) y Venezuela (888) tuvieron mejores índices de habitantes por médico que el que tuvo Cuba en 1958; el resto lo tuvieron peor. Al comparar las cifras de aproximadamente el año 1980 con relación al número de habitantes por camas diré que solamente Argentina (176), Puerto Rico (229) y Guyana (215) tuvieron mejores índices que el que tuvo Cuba en 1958; el resto de los países latinoamericanos todavía en el año 1980 presentaron índices peores que el que presentó Cuba en 1958. En la Cuba de 1958 el número de camas de asistencia médica por cada 100 000 habitantes era de 422, En América Latina en su conjunto y en estos momentos es solamente de 220 camas (Granma, 2002, p. 5).

La prevalencia de la Lepra en 1958 era de 0,7 por cada mil habitantes (Informe Anual 1976, Anexo p. 46). Las tasas de morbilidad por cada 100 000 habitantes de muchas enfermedades en la Cuba de finales de los años cincuenta eran también mejores que las de muchos países latinoamericanos: Tuberculosis (18,2); Difteria (2,4); Escarlatina (0,1). No se habían presentado casos de Fiebre Amarilla, Tifoidea y Peste Bubónica; al comenzar la República, la Tifoidea, por ejemplo, había presentado una morbilidad de 5,1 por mil habitantes. Las cifras de morbilidad de Viruela, Tifus, Tosferina, Sarampión, Sífilis e Hidrofobia eran de las mejores en América Latina. Las siguientes tasas de muerte por 100 000 habitantes en el año 1958, salvo que se especifique otro año, apoyan lo anterior: Fiebre Tifoidea (0,4); Tétanos (3,0); Tuberculosis en 1959 (16,6); Poliomielitis aguda (0,1); Sarampión (0,4); Meningitis no meningocócica (2,1); Paludismo (0,4); Difteria en 1959 (0,9); suicidio o lesiones autoinfligidas (es decir: autoinfringidas, self-injury) (13,9); accidentes de vehículo de motor y otros accidentes de transporte (7,2); defunciones maternas (125,3) y defunciones maternas por aborto (9,3). Las dos últimas tasas son por cada 100 000 nacidos vivos. (Informe Anual de 1976, Anexos pp. 36-43). La tasa de mortalidad materna de Cuba en 1958 de 125,3 era mejor que las que aún aparecen en el año 1992 para Países en Desarrollo (350) y Países menos Desarrollados (590) en la Tabla mencionada del Material de Estudio del MINED.

Un extraordinario artículo sobre la medicina en Cuba antes de 1959 es La Sanidad Silenciada, del Dr. Antonio Guedes, publicado en el No. 24 de la Revista Encuentro de la Cultura Cubana. Número homenaje a la República de Cuba, también puede ser leido haciendo click AQUÍ.

En la República de Cuba anterior a 1959 hubo relevantes doctores en medicina; algunos de ellos se encuentran en la obra monumental en 10 tomos o volímenes titulada Historia de la Nación Cubana, la cual aborda, entre muchos otros tópicos, el desarrollo de la medicina en Cuba desde la colonia hasta 1952, año en que culmina la mencionada obra donde trabajaron los más notables historiadores de Cuba de la época..Pero hay uno de los más notables médicos cubanos que en Cuba, después de 1959, su nombre está condenado al ostracismo: Domingo Gómez Gimeránez. El Dr. Severo Ochoa de Albornoz, médico asturiano nacionalizado en Estados Unidos de Norteamérica y Premio Nobel de Medicina 1959, , expresó: «Si no hubiera sido un exiliado comprometido con la libertad de Cuba, Gómez Gimeránez hubiera recibido el Premio Nobel de Medicina. Él debió haber recibido el Nobel antes que yo.»

Albert Einstein prologó una de esas obras de Gómez Gimeránez y escribió de él que “no sabemos si es un biólogo en el mundo de las matemáticas o un matemático en el mundo de la biología”.

Y agrega en la misiva: "Sería muy conveniente darle la oportunidad al doctor Gómez de divulgar su trabajo"... "Los caminos nuevos en la ciencia siempre encuentran una resistencia pasiva considerable por parte de otros especialistas, los cuales en este caso, tendrán dificultad para informarse acerca de las teorías y métodos experimentales que el doctor Gómez ha desarrollado eficazmente".

Era Doctor en Medicina y también Doctor en Matemáticas por la Universidad de la Sorbona de París. Sus libros científicos eran conocidos y sus teorías se estudiaban y siguen estudiándose en los centros de investigación de Europa y América. Albert Einstein prologó una de esas obras de Gómez Gimeránez y escribió de él que “no sabemos si es un biólogo en el mundo de las matemáticas o un matemático en el mundo de la biología”. Sus estudios y descubrimientos pioneros sobre las leyes que rigen la circulación de la sangre son aportes sólidos para la medicina moderna.

Nacido en el mismo corazón de Cuba, en el campo de Las Villas, a los 14 años aún trabajaba en el campo y era analfabeto. Su interés en los estudios lo hizo aprender a leer y escribir y hacer el bachillerato por la libre, ingresando en el ejército como soldado raso y ascendió a cabo hasta lograr ingresar en la facultad de medicina de la Universidad de la Habana. Ganó la “Beca Albarrán” y marchó a París como alumno de los Doctores Langevin y Henry Vázquez y obtuvo los más altos premios de la Academia de Ciencias de Francia.

Cortesía de su hija, la pintora Sita Gómez de Kanelba.

En la obra de 10 volúmenes titulada Historia de la Nación Cubana, publicada en Cuba en 1952, se encuentran más relevantes logros de la Medicina en Cuba obtenidos por médicos cubanos.

Mucho más en un post: del blog Baracutey Cubano donde se habla de relevantes médicos cubanos nominados al Premio Nobel de Medicina, entre los que se encuentra Agustín W. Castellanos González, nieto de un labrador asiático que llegó a Cuba bajo un régimen de semiesclavitud cuando Cuba era colonia de la mrtrópoli española. Según un valioso artículo titulado Un Premio Nobel para la medicina cubana, se lee entre muchas otras que a Agustín Q. Castellanos González ¨... se le considera por muchos el creador de la angiocardiología, por aportes como la angiocardiografía radiopaca, la cavografía superior, la cavografía inferior y la aortografía retrógrada.(1,2)

Su extensa e importante bibliografía producida en Cuba comprende un libro, Cardiopatías congénitas de la infancia, La Habana, 1948 y 250 monografías y artículos científicos.

La realizada en los Estados Unidos de Norteamérica desde 1960 comprende otros 85 trabajos publicados. En 1951 fundó principalmente con recursos económicos aportados por él y dirigió hasta su cierre en 1960, la Fundación Agustín Castellanos para el estudio de las cardiopatías congénitas, en el segundo piso del Hospital Municipal de la Infancia de La Habana, hoy Hospital Infantil “Pedro Borrás”. De esta última institución fue también director fundador en 1935 y director de 1946 a 1959.(15)¨

************

IV) Sobre la Educación en Cuba antes de 1959

«En 1958 había en el país 21 Institutos de Segunda Enseñanza, 6 Escuelas Normales para maestros, 9 Escuelas Profesionales de Comercio, 11 Escuelas del Hogar, 1 Escuela Nacional de Bellas Artes, 3 Escuelas de Artes Plásticas, 3 Escuelas de Artes y Oficios, 3 Escuelas Técnicas Industriales, 108 Escuelas Primarias Superiores, 40 Misiones Educativas, 1 824 Escuelas Primarias Elementales Urbanas, 4 114 Escuelas Primarias Elementales Rurales, 9 898 Aulas Escuelas Elementales Urbanas y 4 669 Rurales, 1 597 Kindergartens (o preescolar) y 736 Centros de Enseñanza Privada, 6 Escuelas de Agricultura, 350 Clubs de Enseñanza Agrícola, 1 Instituto Cívico Militar y Centro Superior Tecnológico. Todo el sistema educacional de Cuba estaba integrado por unos 20 000 profesores y 500 000 alumnos aproximadamente». (Anuario Azucarero de Cuba 1958, p. 11).

En el año 1900, según el Censo de Población de ese año, la población de Cuba era de 1 572 797 habitantes. El 64% de la población no sabía leer, y sabía leer pero no escribir el 2%. El 57% de la población mayor de 10 años era analfabeta (DEHA, 1929, tomo XXVI, p. 748).

La inmigración masiva hasta mediados de los años treinta (el crecimiento demográfico de Cuba por décadas entre 1902 y 1919 fue de una magnitud extraordinaria: 39%, según plantea Pichardo en su página 468), y muy en particular los miles de braceros antillanos, influyó en la tasa de analfabetismo de los habitantes del país. El 24.8% de 1 193 058 de inmigrantes que llegaron a Cuba entre 1902 y 1934 eran procedentes de Jamaica, Haití y Puerto Rico (Ibarra, 1992, p. 452); la inmensa mayoría eran braceros y en dos de esos tres países los idiomas maternos y oficiales no es el español o castellano. No obstante lo anterior, en la década de los cincuenta, el nivel de analfabetismo se encontraba entre el 18% y el 23% (según diferentes autores), siendo uno de los más bajos de América.

Existía la enseñanza pública (gratuita) a cargo del Estado para todos los actuales niveles y tipo de enseñanza pero con otros nombres: Primaria, Superior, Bachillerato, Comercio, Técnica Industrial, Universidad, etc.; en algunas de ellas, la selección se hacía por escalafón mediante exámenes de ingreso dado el número limitado de plazas.

En el año 1956-1957 se gastaron 75,8 millones en Educación y Cultura, los cuales representaban el 22,3% de los gastos del presupuesto del Estado cubano (Zuaznábar, 1989, p. 107); porciento que comparado con los que dedicaron a ese rubro el resto de los países latinoamericanos en los años 1975, 1980 y 1984, solamente fue superado por Costa Rica en 1975, Bolivia en 1980 y 1984, Colombia en 1984, Ecuador en 1975 y 1980 y Venezuela en 1984 (Anuario Estadístico de Cuba 1988, p. 672). La enseñanza pública en la anterior República no estaba politizada en cuanto a sus contenidos, objetivos y exigencias.

En la siguiente captura de pantalla del ya mencionado artículo La Sanidad Silenciada, del Dr. Antonio Guedes, se lee que CASI LA MITAD de los alumnos de la UNIVERSIDAD ESTUDIABAN GRATUITAMENTE.

**********

Pepe Forte

16 de abril, 2025

Cuba antes de 1959 cifras y estadísticas

Mi participación: 2:20:42 -2:27:55

**********

Pepe Forte

15 de abril, 2025

El ¨Esperpento¨ prepara un Ejército de CIBERCLARIAS contra las REDES

Mi participación: 2:27:00 -2:38:35

*********

Etiquetas: 1959, cifras, Coloquio Patria, cuba, cubana, economía, educación, entrevista, españoles, estadísticas, historia, ignorancia, Miguel Díaz-Canel, Pepe Forte, periodistas, Presidente, recuperación, salud

0 Comments:

Publicar un comentario

<< Home